Le rail, messager de la modernité

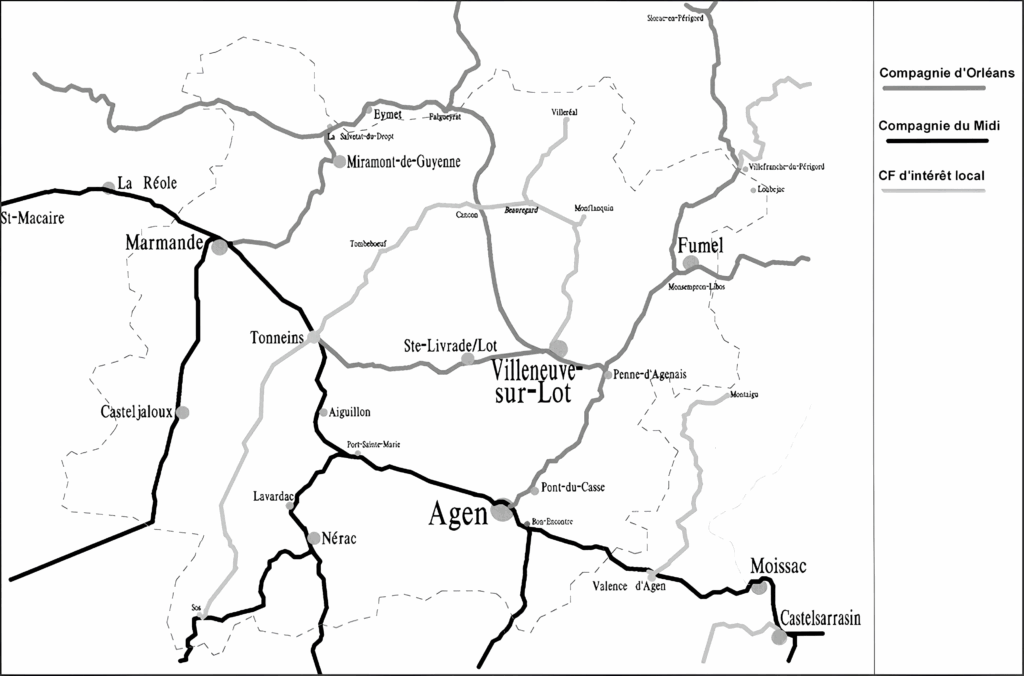

Au milieu du XIXᵉ siècle, tout change. En 1855, la ligne Bordeaux-Saint-Jean à Sète traverse pour la première fois le Lot-et-Garonne, ouvrant la voie à un âge d’or ferroviaire. Rapidement, Agen, Marmande, Tonneins, Port-Sainte-Marie et Aiguillon se connectent au réseau national. Dans les décennies suivantes, chaque canton réclame sa gare. La Compagnie des chemins de fer du Midi, appuyée par celle de Paris-Orléans, étend peu à peu ses rails. À la fin du XIXᵉ siècle, on compte pas moins de 530 kilomètres de voies dans le département. Agen devient un véritable carrefour, croisant les lignes Bordeaux-Sète et Périgueux-Agen. À cette époque, les gares d’Aiguillon, Layrac, Nérac ou encore Sainte-Livrade-sur-Lot bruissent de voyageurs, de ballots de légumes, de volailles ou de barriques de vin. Casteljaloux, autrefois paisible, voit soudain ses quais s’agiter au rythme des arrivées. Même Mézin, pourtant enclavée, se dote d’un modeste embarcadère ferroviaire.

Le rêve des lignes pour tous

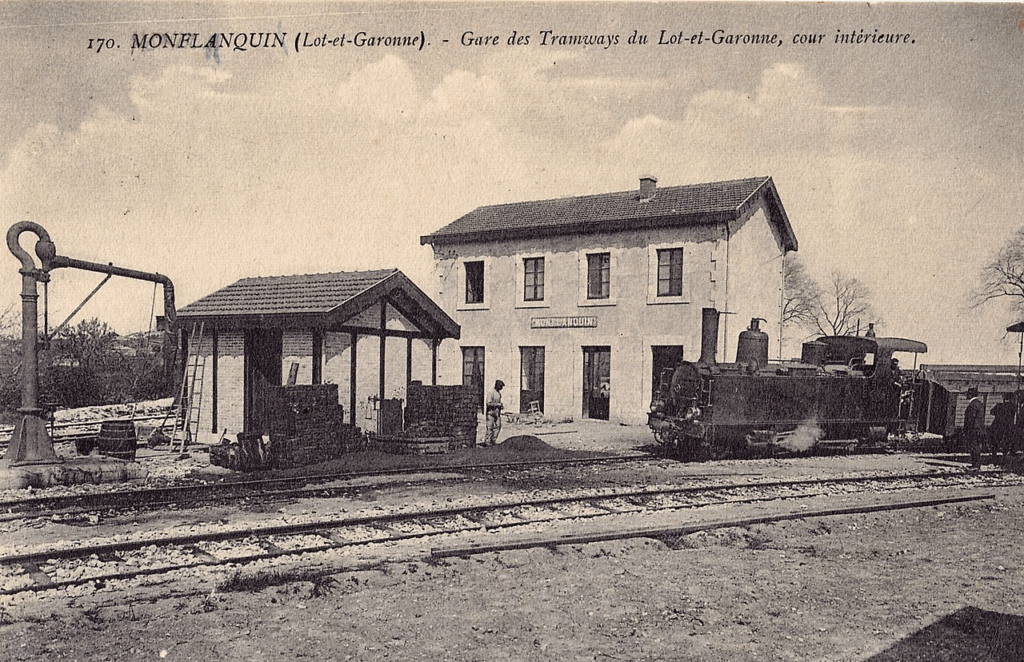

Si les grandes villes sont servies, les campagnes, elles, restent à l’écart. Pour y remédier, un projet fou naît à la fin du XIXᵉ siècle : construire un réseau de « chemins de fer d’intérêt local ». Objectif ? Irriguer les plus petits villages, désenclaver les producteurs et relier les foires et marchés, toujours avec des trains à vapeur mais plus modestes. En 1904, on imagine neuf lignes secondaires, couvrant 268 km, qui viendraient compléter l’ossature principale. Agen devait devenir l’épicentre, rayonnant vers Beauville, Monflanquin ou encore Villeréal. À Villeneuve-sur-Lot, on projette un grand pont sur le Lot, reliant le tramway aux lignes principales ; à Tonneins, un autre pont sur la Garonne est envisagé. Mais la réalité se montre vite cruelle. Faillites en cascade, chantiers interrompus, manque de locomotives… Les rêves de fer se fracassent contre la dureté financière. Sur les neuf lignes prévues, seules trois seront finalement construites, et souvent exploitées de manière isolée, sans liaison directe avec les grands axes.

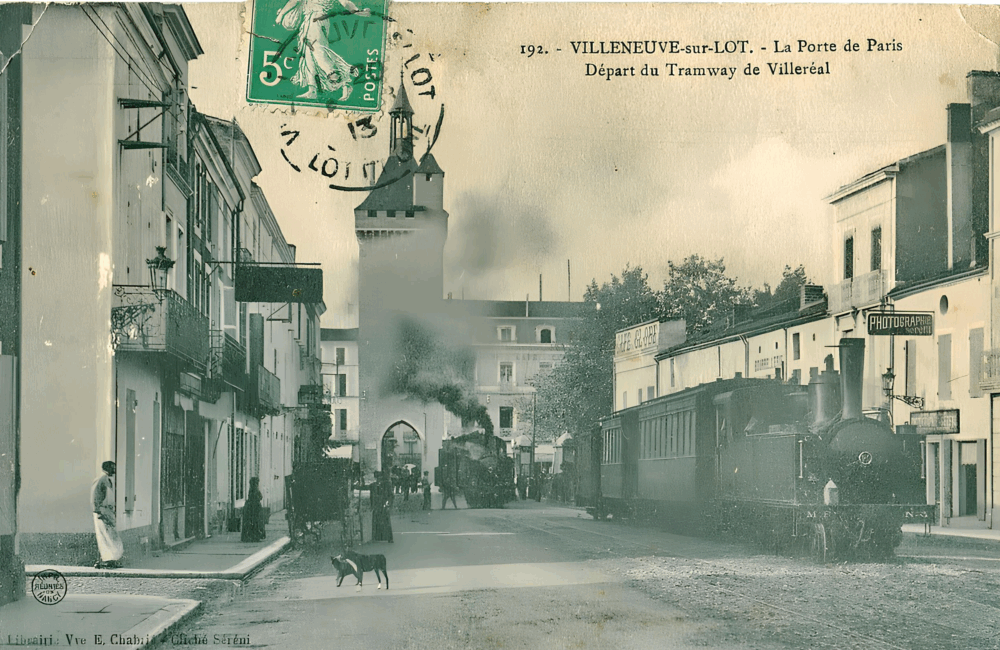

Une épopée qui cale en gare

En 1911, la première ligne d’intérêt local, Villeneuve-sur-Lot – Villeréal, voit enfin le jour. Suivent, tant bien que mal, Tonneins – Sos et Tonneins – Beauregard. Les locomotives peinent, les gares sont parfois à demi terminées, et les retards s’accumulent. La guerre de 14-18 achève de ralentir l’élan : le matériel est réquisitionné, les chantiers s’arrêtent. À la sortie du conflit, la ligne de Sos ferme dès 1922, faute de voyageurs et sous la pression naissante des autocars. Face à ces trains lents (25 km/h sur route, 12 km/h en agglomération ; en moyenne 2 h 30 de trajet pour parcourir les 37 km séparant Villeneuve de Villeréal), l’autocar et le camion apparaissent comme une bénédiction. Souples, rapides et moins chers, ils séduisent passagers et producteurs. La Compagnie du Midi, résignée, crée même sa propre société d’autobus dès 1929, accélérant la transition. À partir de cette même année, la fermeture des services voyageurs est actée, signant la mort d’un réseau qui n’aura jamais eu le temps de prendre son souffle. Les gares tombent une à une dans l’oubli. Les dernières lignes de marchandises, pourtant équipées de gares de transbordement à Tonneins et Villeneuve, finissent par fermer en 1933. Le transport de voyageurs est totalement stoppé en 1940 dans la commune villeneuvoise.

La chute du transport des voyageurs

L’échec progressif d’un « Lot-et-Garonne sur rails » a lentement mais sûrement acté l’agonie des gares qui ne figuraient pas sur les axes principaux. Par exemple, la gare de Nérac, mise en service en 1869, voit son activité décliner après la Seconde Guerre mondiale. Elle ferme au service voyageurs en 1970, ne conservant que du fret jusqu’en 2008, avant une fermeture définitive. Même sort pour Mézin, dont la petite gare alimentait les foires locales et exportait notamment du vin et de l’Armagnac. Sa ligne la reliant à Nérac a été abandonnée tôt : après l’arrêt des voyageurs en 1937, la gare est désaffectée.

À Casteljaloux, la gare fête hélas sa fermeture aux voyageurs le 2 octobre 1938 avec toute la ligne Marmande–Mont‑de‑Marsan. Le fret subsiste quelques décennies, mais la ligne est fermée complètement entre Casteljaloux et Roquefort en 1971, puis déclassée progressivement jusqu’en 2017.

Plus au sud, Sainte-Livrade-sur-Lot, qui recevait autrefois wagons de fruits et primeurs à destination du marché parisien, voit son trafic se tarir après la guerre. La section Villeneuve–Tonneins, qui desservait Sainte‑Livrade, ferme partiellement en 1939 pour les voyageurs. La desserte fret s’éteint dans les années 1960–70, puis les voies sont déposées et la plateforme réutilisée en voie verte.

À Penne-d’Agenais, la gare sur la ligne Penne–Villeneuve est aujourd’hui fermée. Le site, desservi jusqu’à la fin du XXᵉ siècle pour des usages limités, n’est plus qu’un vestige visible le long d’un axe déclassé.

Les gares de Layrac, Port-Sainte-Marie et Aiguillon, jadis des points essentiels sur la ligne Agen–Tarbes, ont connu un lent déclin. Layrac ferme aux voyageurs dans les années 1970. Port-Sainte-Marie et Aiguillon, elles, sont encore desservies aujourd’hui par quelques TER, mais le trafic reste modeste. Enfin, Pont-du-Casse formait une discrète halte sur la ligne Niversac–Agen depuis 1863. Mais le 13 décembre 2020, les TER ne s’y sont plus arrêtés. En cause : une fréquentation jugée trop faible par la SNCF. Depuis, le quai est désert, le bâtiment fermé, et les anciens usagers redirigés vers des transports alternatifs.

Aujourd’hui, ces gares, parmi d’autres qui n’ont pas été citées ici, murmurent leurs souvenirs à qui veut bien s’y arrêter. Certaines ont trouvé une seconde vie : salle des fêtes, pôle de services, habitation, ou simple décor pour une balade. D’autres, plus nombreuses, se fondent peu à peu dans un décor qui ne change plus depuis des décennies.

Laisser un commentaire