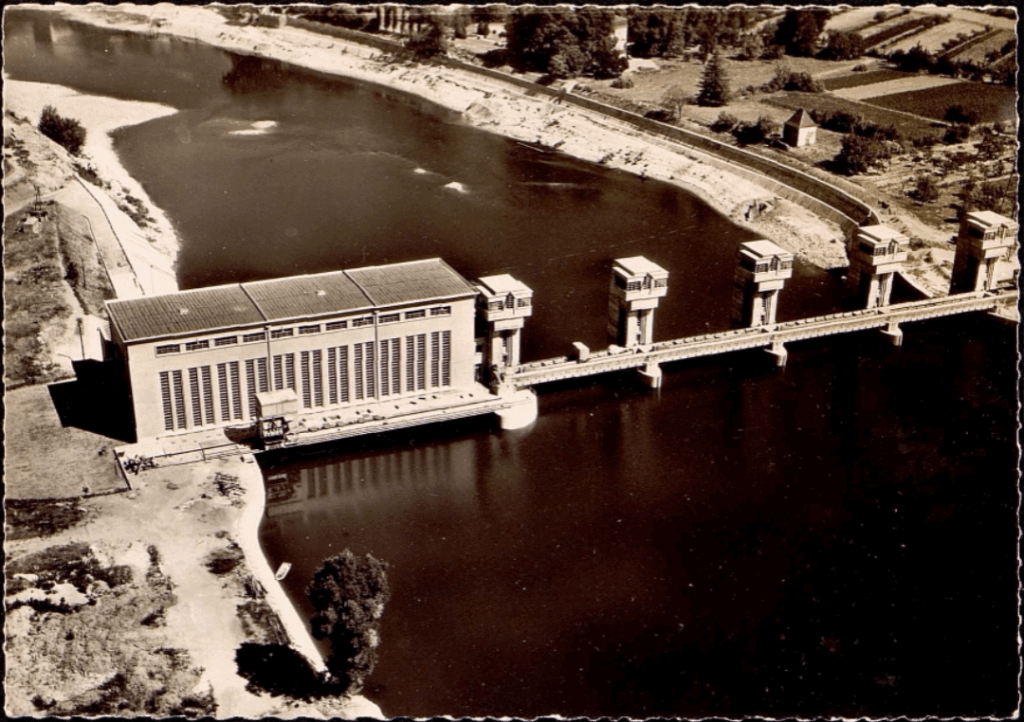

Le barrage de Virebeau, un géant de béton né des eaux du Lot

Avant que le béton n’impose sa loi sur le Lot, la rivière faisait régner la sienne, capricieuse et redoutée. Dès le XIᵉ siècle, les moines de Gajac tentaient de la maîtriser avec un barrage de fortune en bois et en roches. Modernisé au XIXᵉ siècle puis intégré au réseau EDF en 1946, l’ouvrage est dynamité en 1965 pour laisser place au barrage de Virebeau. Un projet longtemps contesté, jugé « calamiteux » en 1948, avant d’être finalement soutenu dans les années 50 sous la pression des enjeux énergétiques et économiques. Le 25 octobre 1964, la première pierre est posée. Quatre ans plus tard, les essais de mise en eau débutent. Entre-temps, le hameau de Courbiac, son église et son cimetière ont disparu sous les eaux. Près de 500 ouvriers s’affairent donc à ériger ce mastodonte de 150 mètres de large et 15 mètres de haut. Aujourd’hui, il rythme le quotidien de la rivière, avec deux turbines « bulbes » sous-marines transforment le débit du Lot en électricité. Et lors des éventuelles crues, c’est tout un spectacle : les clapets se lèvent, le courant rugit, la rivière reprend temporairement ses droits…

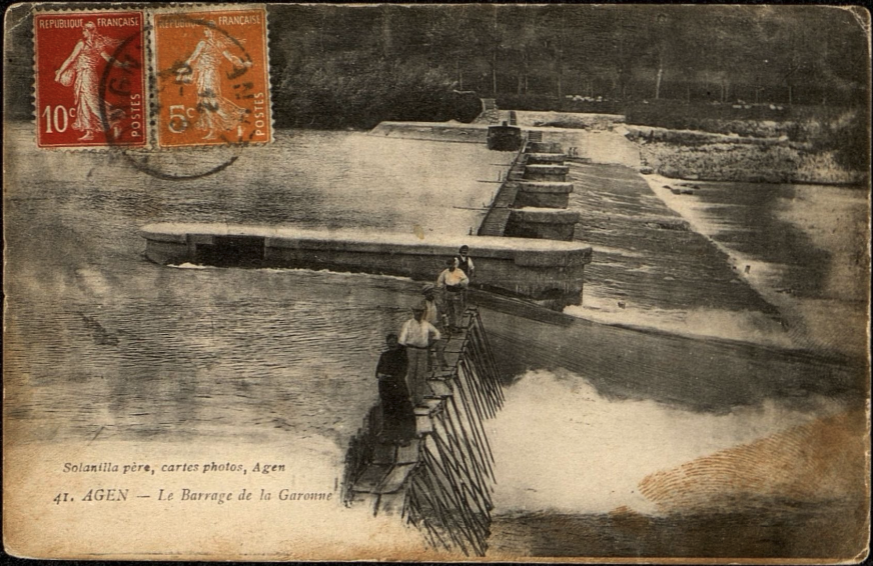

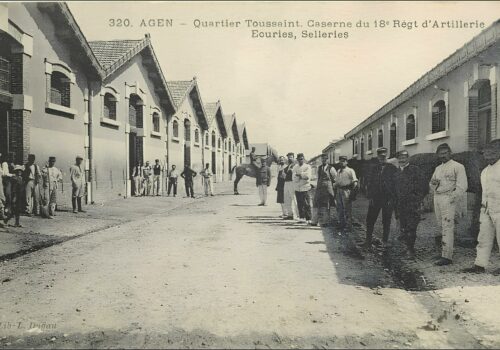

Le barrage de Beauregard, vestige oublié aux portes d’Agen

Il dort dans l’oubli, à la frontière de Boé et du Passage d’Agen, rongé par le temps et les eaux. Le barrage de Beauregard, édifié en 1856, fut pourtant une pièce maîtresse d’un vaste réseau : il alimentait alors par gravité le canal latéral à la Garonne via un canal de liaison : le « canalet », au niveau du Passage. À l’origine, c’est ici, sur une ancienne cascade naturelle, que l’on choisit d’installer un barrage mobile à aiguilles, innovant pour l’époque, destiné à maintenir le niveau d’eau nécessaire à la navigation fluviale. Mais l’histoire s’est arrêtée net dans les années 1960, quand l’alimentation en eau du canal fut assurée directement depuis Toulouse. Le canalet fut condamné, le barrage radié des voies navigables en 1957, puis livré à lui-même. Aujourd’hui, il ne reste que des pierres effondrées, des ferrailles rouillées, et un soubassement dangereux. Pourtant, l’ombre d’un renouveau plane depuis les années 2000 : élus locaux, anciens maires et passionnés ont défendu sa réhabilitation, rêvant d’y voir renaître une centrale hydroélectrique capable d’alimenter des milliers de foyers, ou encore une passerelle piétonne reliant les deux rives. Mais entre lourdeurs administratives et contraintes écologiques, dont le classement du fleuve en zone protégée en 2006, tous les projets sont restés à quai. Et 20 ans plus tard, ce stade ne semble guère avoir évolué.

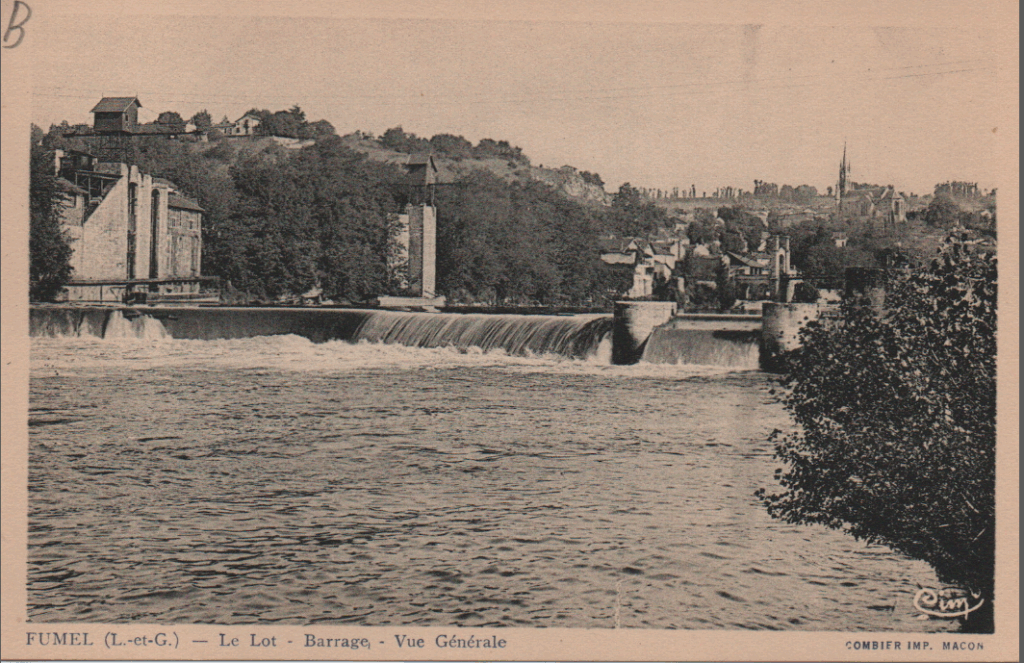

Le barrage de Fumel, quand le Lot faisait tourner la fonderie

Il suffit de lever les yeux vers la tour coiffant la centrale pour comprendre : ici, l’eau n’a jamais été qu’un simple décor. Construite en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, la centrale hydroélectrique de Fumel ne devait pas alimenter des foyers (pas encore), mais répondre aux besoins énergétiques de la grande usine métallurgique voisine. Depuis 1847, celle-ci exploitait les minerais de fer de la vallée de la Lémance, transformés grâce à une immense soufflerie à vapeur signée James Watt. Le site fut, dit-on, un temps fournisseur d’obus pour les deux guerres mondiales… mais pour qui, au juste ? Sur ce point, l’histoire reste floue. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que la centrale, massive, en béton, équipée de deux turbines Kaplan et d’un barrage à clapets de 7 mètres, a traversé les décennies. Classée « au fil de l’eau », elle régule le niveau du Lot sur le bief de Fumel et alimente aujourd’hui 7 000 foyers en électricité propre. Rachetée en 2022 par le groupe Hydrocop, elle reste active malgré les caprices du fleuve. La dernière innovation sur le site fut l’arrivée du transbordeur en 2024, permettant aux bateaux de franchir le barrage.

Le barrage du Temple, l’énergie en héritage

Lui est né d’un projet chocolaté. Dans les années 1940, une première demande de concession vise à y installer une centrale pour alimenter une chocolaterie locale. Mais avec la nationalisation du secteur énergétique, c’est finalement EDF qui reprend l’idée et lance la construction en 1951. Depuis, à Castelmoron-sur-Lot, l’eau coule et l’électricité suit. Trois unités de production, dont deux principales et une auxiliaire, transforment chaque jour la force du Lot en énergie pour 24 000 foyers. Les turbines, de 9 tonnes pour 6 mètres de haut, font tourner des rotors de 11 tonnes, héritage intact des années 50. Ici, tout est d’époque, sauf la vigilance. Car le rôle de la centrale n’est pas seulement de produire : elle régule aussi le débit du fleuve. Quand l’eau manque, les turbines s’arrêtent. Quand elle déborde, on ouvre les vannes.

Laisser un commentaire