Tour Victor-Hugo, l’élan vertical d’une ville horizontale

Dans les années 60, alors qu’Agen cherche à se moderniser, une silhouette nouvelle s’élève au cœur de la ville : la tour Victor-Hugo. Culminant à près de 50 mètres, ce gratte-ciel audacieux, signé par l’architecte Georges Veteau, bouscule les lignes sages du paysage urbain agenais. Le chantier démarre en 1966 sur un terrain autrefois occupé par les anciens bains-douches municipaux et un immeuble attenant, à l’angle du cours Victor-Hugo et du boulevard Carnot. Rebaptisé « îlot des bains-douches », le site est remodelé en triangle pour accueillir cette construction pionnière.

Vision d’un urbanisme vertical inspiré des gratte-ciel américains, la tour Victor-Hugo incarne une volonté politique de rupture : offrir à une ville aux ambitions nouvelles un signal fort, moderne, presque futuriste. Les fondations dureront de longs mois, et il faudra attendre février 1970 pour que les derniers étages voient enfin le jour. Immeuble mixte associant commerces, bureaux et logements, elle devient rapidement un repère, autant décriée qu’admirée. Solide et solitaire, elle tranche avec l’environnement alentour, sans jamais vraiment s’y fondre. Avec cette tour, l’architecte Veteau, déjà connu à Agen pour ses cités Léon-Blum, La Salève ou le quartier Montanou, impose une architecture qui marque encore les esprits, et signe une page singulière dans l’histoire du bâti local.

Le Stadium d’Agen, temple du sport pour l’époque

En plein cœur d’Agen, là où jadis s’élevaient les jardins de l’ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie et les ruines calcinées de l’hôtel Saint-Dulcide, détruit par un incendie en 1943, s’érige aujourd’hui un monument de modernité : le Stadium municipal couvert. Inauguré en 1965, ce vaste édifice incarne à lui seul l’ambition sportive et hygiéniste de l’époque. Le stadium est l’un des projets les plus emblématiques de la politique d’équipement des années 60, portée par la loi du plan de 1961. D’une architecture audacieuse mêlant béton armé et parements de pierre, l’édifice s’organise en trois entités : un plateau omnisports, une piscine (fermée en 2002 et rasée en 2016) et des douches municipales, le tout formant une structure imbriquée pensée pour s’adapter aux dilatations indépendantes des matériaux. Son imposante ossature se distingue par une série d’arcs de 45 mètres de portée, soutenant gradins et couvertures aux géométries variées. Visible depuis le cours Washington grâce à sa rotonde d’entrée, il trône désormais sur un espace jadis occupé par des baraquements vétustes, balayés par le souffle du progrès. Depuis sa réhabilitation en 2017, le site abrite un dojo, une salle d’armes et divers équipements pour arts martiaux, renouant avec sa vocation initiale : celle d’un lieu de rassemblement sportif, au cœur même de la ville.

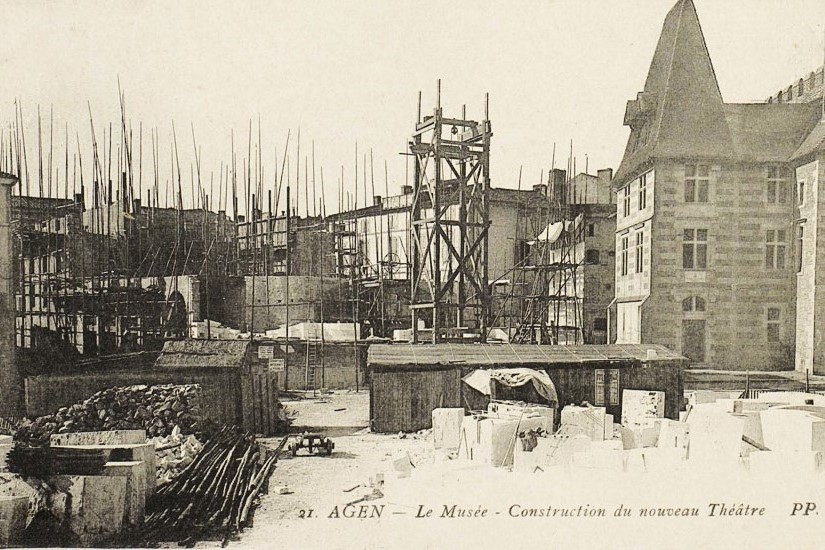

La naissance du théâtre Ducourneau

À Agen, en plein cœur de la ville, l’élégante rotonde du théâtre Ducourneau ne passe pas inaperçue. Pourtant, peu de passants se doutent qu’elle repose sur un acte de générosité aussi exceptionnel que conflictuel. À la fin du XIXe siècle, Alphonse-Pierre Ducourneau, Agenais devenu riche entrepreneur à Paris, lègue à sa ville natale la somme de 300 000 francs, à la seule condition qu’elle bâtisse un théâtre qui porterait son nom.

Le projet se concrétise après un concours d’architecture remporté en 1906 par Guillaume Tronchet, enfant du Lot-et-Garonne et figure montante de l’architecture nationale. Deux ans plus tard, en présence du président Armand Fallières, le rideau se lève sur un théâtre à l’italienne qui conjugue esthétique classique et innovations techniques. Car derrière sa façade Belle Époque se cache une prouesse : l’usage du béton armé permet la suppression des poteaux porteurs, offrant au public une visibilité inégalée pour l’époque et rendant l’édifice incombustible. Ce joyau, inscrit aux Monuments historiques en 1986 fait figurer d’héritier du modeste théâtre Moncorny qu’il a remplacé.

Et celle du théâtre Georges-Leygues

Avant de devenir ce repère culturel indissociable du paysage villeneuvois, le théâtre Georges-Leygues fut d’abord l’enfant d’un incendie et d’une promesse. En 1905, les flammes ravagent le Café de la Comédie, alors principal théâtre de la ville, installé à l’angle de la rue d’Albert et du boulevard Saint-Cyr. Pendant plus de deux décennies, les spectacles se réfugient sous la halle, et un premier projet de « Maison du Peuple », porté en 1914 par le député Georges Leygues, reste lettre morte. Il faudra attendre 1927 pour qu’un second souffle fasse vibrer la scène locale : l’élu offre de financer un théâtre moderne, à condition que la municipalité trouve un terrain. Ce sera l’ancienne prison départementale, bâtie en 1861 en centre-ville puis déplacée entre-temps vers Eysses pour d’autres fonctions pénitentiaires. Aux commandes du projet architectural : Guillaume Tronchet, une nouvelle fois, après le théâtre d’Agen. Il signe un édifice monumental en béton armé, au style Art déco affirmé. Inauguré en grande pompe le 28 septembre 1935 avec une avant-première de La Fin du monde de Sacha Guitry, le théâtre se voit être classé Monument Historique le siècle suivant, en 2008.

Le Pont de la Libération, la nécessité

À Villeneuve-sur-Lot, l’essor urbain de la fin du XIXe siècle rend vite le vieux pont des Cieutats insuffisant pour répondre aux besoins croissants de circulation. Dès 1894, l’idée d’un second pont s’impose. Il faudra pourtant attendre près de deux décennies pour qu’elle prenne corps. En 1912, le projet audacieux de l’ingénieur Eugène Freyssinet est retenu : une arche unique de 100 mètres de portée, du jamais-vu à l’époque. Ce pont, qui deviendra le Pont de la Libération, est une prouesse architecturale autant qu’un symbole d’avant-garde. L’architecte y expérimente ce qui deviendra sa marque de fabrique : le béton précontraint, structuré par des câbles d’acier tendus, qui lui vaudra plus tard une renommée mondiale. Mais la guerre de 14-18 vient freiner l’ambitieux chantier, mené tant bien que mal par du personnel non mobilisé. Il faudra attendre 1923 pour que les tramways circulent sur l’ouvrage, dont une voie leur est dédiée jusqu’en 1935. Par son parement de brique et ses arcs en mitre, le pont s’inscrit aussi dans la mémoire médiévale de la ville, faisant le lien entre tradition architecturale et modernité technique.

Laisser un commentaire